イベント企画者のための出張マジシャンという提案

マジックを観たいと思ったことはありますか?

私はプロマジシャンとして、さまざまな現場でマジックを披露してきました。そしてありがたいことに、リアルでマジックを見た方の反応のほとんどはとてもポジティブです。

「テレビで見てもやらせだと思ってたけど違うんだね!」

「マジックって嫌いな人いないでしょ」

「目の前でこうやって見せてもらうとめっちゃ面白い!」

これらのポジティブな反応は私が特別というよりも、マジックという芸能そのものが持つインパクトの大きさに尽きると思っています。

しかし、そのポジティブな声とは裏腹に「マジックを観に行こう」と思って行動する人は少なく、イベントの余興としてマジシャンを呼ぶという選択肢も一般的ではありません。

私はここに「観たい度合い」と「観たあとの満足度」の大きな乖離があると感じています。

この記事では、その差を埋めるために、マジシャンを呼ぶ意味とメリット・デメリットをフラットにお伝えしていきます。

マジックの強み

1. 顧客体験としてのインパクト

サンドイッチマンのお二人は、売れていない時に営業でマジシャンと一緒になるとマジシャンがウケすぎて辛かったというエピソードをTVで言ってたのですが、「有名な人が来てくれた!」という価値を除くとマジシャンは満足度を担保しやすい余興なのだと思います。

人の脳は「予測」と「現実」のギャップに対して強く反応します。

予測が裏切られたときに強い印象を刻むため、目の前で不可能が起こるマジックは記憶に残りやすいのです。

また、マジックは自分の心を読まれたり、自分がカードにサインするなど、ほとんどが観客参加型であるため、受動的に楽しむ音楽やお笑いとは違い「自分ごと化された体験」として心に残りやすいのです。

2. 利用場面の制限が少ない

マジックは他の芸能よりもフレキブルに、演じ方の調整ができます。規模や時間や雰囲気に合わせたショー形式に出来るので、カジュアルなパーティーからフォーマルな式典まで衣装やトークのトーンを変えるだけでも、子ども会からブランドのVIPパーティーまで対応可能です。

3. 年齢・性別・国籍を問わない

多様な人が集まる会において一番重宝される理由がこれかもしれません。

お笑い芸人やアーティストはそれぞれのジャンルや個性というものが色濃く反映されています。

ですのでこの芸人さんは男ウケはめちゃくちゃいいけど、女性からは全くウケない。など属性や個人ごとに好みが分かれるエンタメだと感じています。

その点においてはマジックは全員に満遍なく受け入れられます。またノンバーバルでも伝わりやすいため国籍を超えてお届けしやすいです。

(もちろんマジシャンが英語を話せる方がいいですが)

マジックの弱み

1. 大規模イベントでは音楽に負けます。

マジックは基本的に視覚体験であるため、500人を超える規模の会場では「距離」に比例して満足度が落ちやすいです。

距離があることで、自分ごとにしにくくTVで見ている感覚と似通ってしまいます。その意味では聴覚を使う音楽のように距離に比例せずに楽しめるエンタメの方が合っていると言えます。

2. 集客力は期待しにくいです。

「マジシャンが出演するから行こう!」という動機は生まれにくく、マジック単体で人を集める力は弱めです。BtoCイベントでの集客を狙うなら、著名マジシャンや他の要素と組み合わせることが重要になります。

マジックというコンテンツ自体が集客に繋がることは稀だと思います。

(地方の地域コミュニティーなら狙えます)

3. 認知度の低さ

芸人やアーティストと比べると、広く認知されているマジシャンは少ないのが現実です。「有名なマジシャン」として名前が挙がるのは、日本では未だにMr.マリックさんが中心でしょう。

余興の価値が変わってきている

私の主観ではありますが、

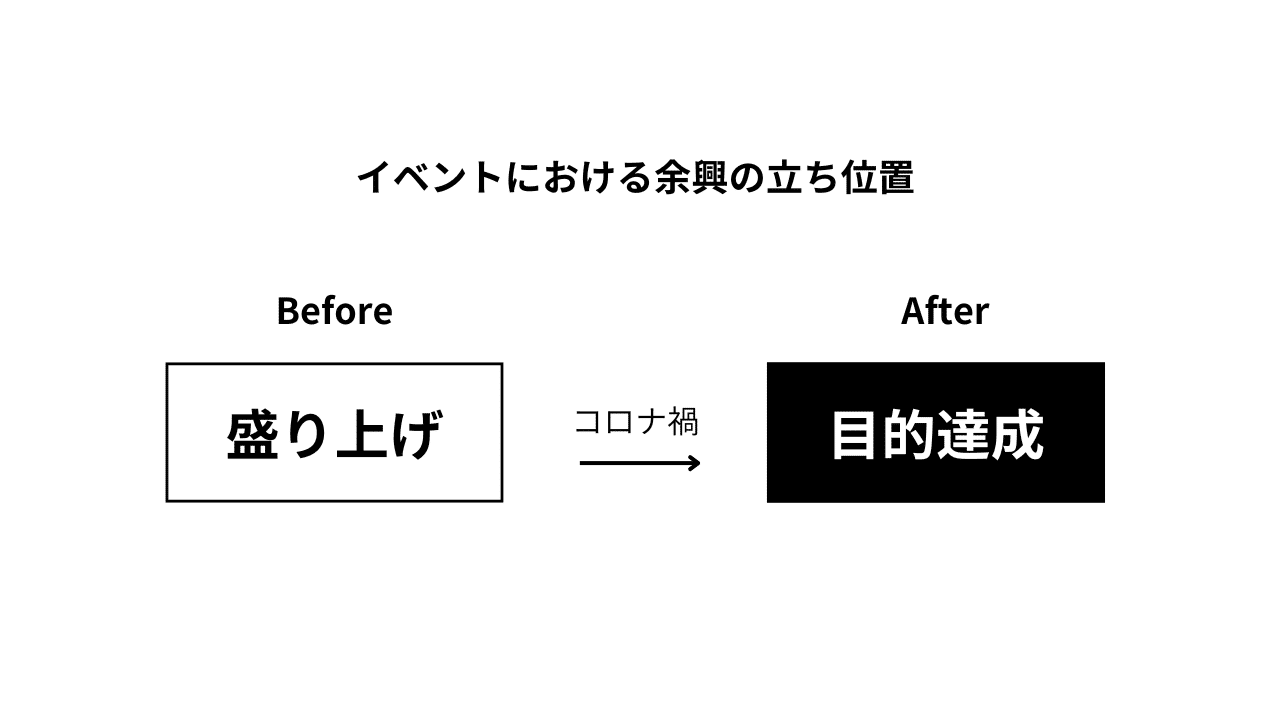

コロナ禍を経て「余興」という言葉自体を耳にする機会が減りました。

これまで当たり前に行われてきた宴会やパーティーが一度途切れ、「果たして余興は必要なのか?」という問い直しが起きたからだと思っています。

イベントの目的から立ち返った時に「みんなを盛り上げて楽しませる」というコンテンツは目的に則しているかと考えてみると疑問が残ります。

ですからイベントの目的を達成するために必要なコンテンツを入れていく流れが強くなりました。

マジックでも歌であっても、盛り上がることがゴールになっていてはダメで、その先に依頼主にとってはどんなメリットがあるのか。

そこまで考える必要が出てきたのです。

つまり先ほど私が述べたマジックの強みは、ただ単に強みであってイベントにマジシャンを入れるメリットではありません。

もっと企業が求めていることに対して真摯に向き合うことが求められています。ただ、そうなると「マジックである必要があるのか?」という根源的な問いに立ち返ることにもなります。

一方で、今はあらゆる分野がエンタメ化しています。

政治や経済といった硬いテーマですら、SNSや動画コンテンツを通じてエンタメ的に届けられる時代です。

だからこそ、イベントの目的を果たすためにエンタメをどう活用するかという視点が、これからはますます重要になります。

私たちはマジックという文脈においても、「マジックを披露すること自体」をゴールにするのではなく、イベントの目的から逆算した設計になるように、日々演出と向き合っています。

例えば、社員の仲間意識を強くするマジックであれば、協力して参加するマジックとクイズを掛け合わせた企画や、上司から部下への手紙をマジックを通じて届ける。など様々なアイデアが考えられます。